中国历史上书院起源于唐代,兴盛于宋代,形成了一套 独具特色的办学模式。山西历史上有 200 多所书院,其中, 秀容书院是迄今我省保存完好且仍具有教育功能的书院之 一,维系传承着忻州的文化血脉。

秀容书院一隅

东汉建安二十年 ( 公元 215 年 ),曹操驱塞下流民于此, 建立新兴郡和九原县,到北魏永兴二年 ( 公元 410 年 ),境 内又置秀容郡和秀容县。因此,秀容成为忻州的代名词。

忻州古城保护改造后的秀容书院

秀容书院位于山西省忻州市忻州古城,总占地面积约 45 亩。乾隆三十八年 ( 公元 1773 年 ),江西新城人鲁潢来 忻任知州,创建书院,取名为秀容书院。《新建秀容书院碑 记》载:“幅员辽阔,民户殷繁,家有盖藏,人丰囊橐,讴 吟弦诵之声不绝于耳,独书院至今缺。”“历三年,部署颇悉, 狱讼较稀,始锐意于此,而思创为之。”

古城原貌

秀容书院选址在忻州西南最高处的九龙岗源头的文昌祠 旁。这里早在后晋天福二年 ( 公元 937 年 ) 就建过忻州儒学, 到明弘治五年 ( 公元 1492 年 ) 迁建于后来文庙原址,其东 面是文昌寺和白鹤观。站在秀容书院六角亭楼上向南眺望,忻定平原阡陌纵横,石岭关、赤塘关双关并峙,关山形胜依旧, 忻州古城尽收眼底。

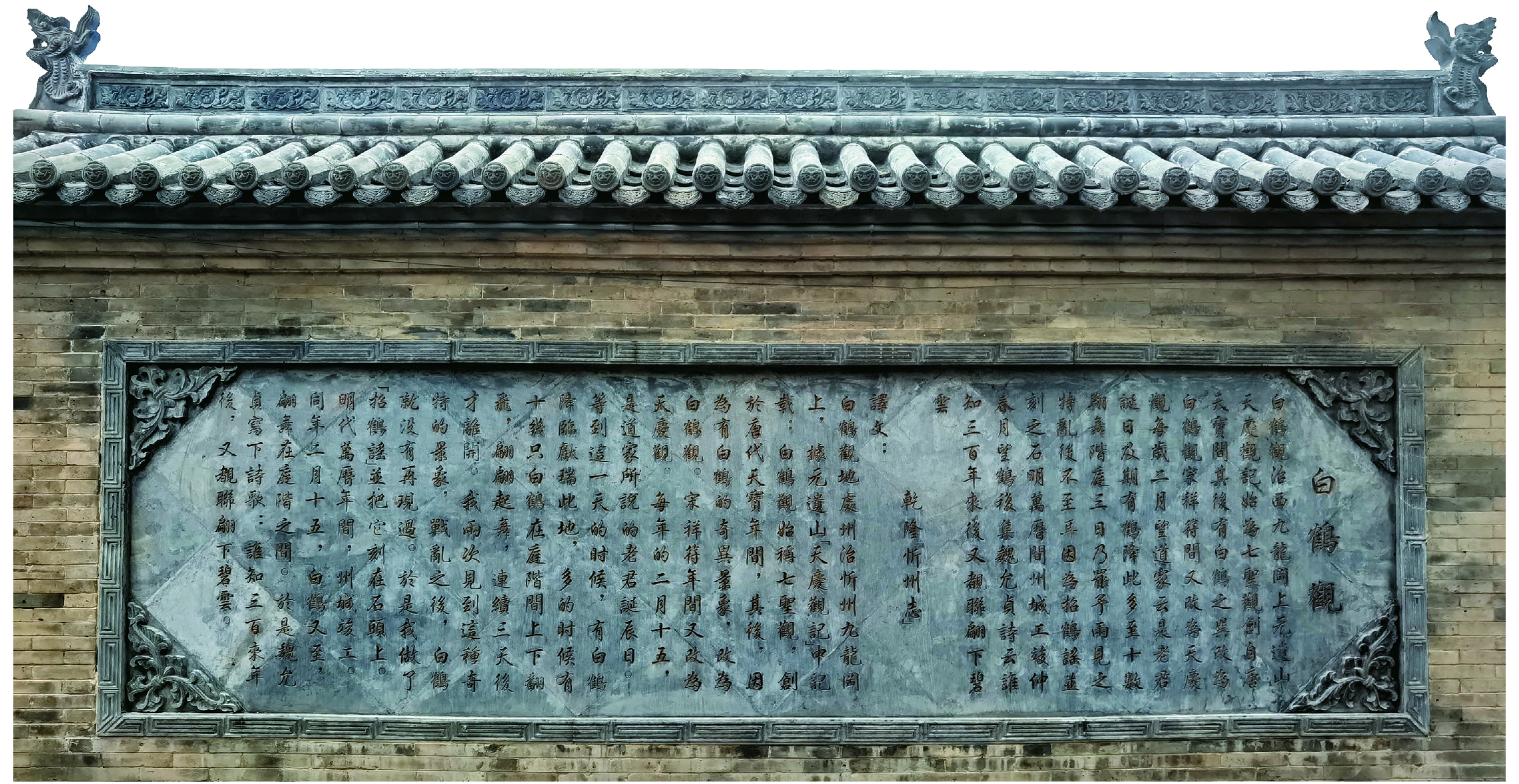

白鹤观照壁

秀容书院,于乾隆四十年(公元 1775 年)建成开学, 成为当时忻州的最高学府,入学名额大大增加,突破了儒学 对生员名额的严格限制,使更多的生员有机会进入书院就学。秀容书院的出现,是对官办主流教育的一种反拨和补缺。在 清代,秀容书院就考中进士 39 人、举人 165 人、贡生 264 人,出现了“文跻九原,雅出秀容”的盛况。书院西侧通天 衢牌楼上悬挂的“十隽匾”,便是为宣扬 10 名举人而设的。

到 19 世纪末,封建科举教育已不能适应社会发展的需要,改革势在必行。光绪二十八年 ( 公元 1902 年 ),在巡抚岑 春煊的授意下,秀容书院改为新兴中学堂。

这是山西书院改学堂之首例,开创了近代教育的先河。进 入民国后,一批批从秀容书院走出的学子,有的赴日本留学, 学成回来报效祖国,仅从辛亥革命时期忻州籍的同盟会员来看, 人数就有近 30 人。

三清殿

同盟会员梁硕光,曾在太原创办《晋学报》,在新兴中学 堂任过教员,兼任忻州教育会、天足会两会会长,在太原创设 中和中学并任校长。东石村的许子翰从日本早稻田大学毕业后, 携带机器回国,在忻州创建新兴劝工厂,开创了山西纺织工业 之先例。还有梁际蓉、石莹、赵良辰、傅存怀等人,都是民国 初期的佼佼者。

秀容书院的创建,不仅对当时山西忻州的教育有重大影响, 而且对后来的新兴中学堂和忻县中学时期的教育和人才培养也 产生很大影响。

改造后的秀容书院

新中国成立后 , 这里曾是省立忻州农职校、忻县师范学校、 忻州地区盲聋哑学校、忻县地区卫校、省戏曲学校忻县分校、 省广电学校、忻县三中、忻州一职中等校的校址。

秀容书院是忻州教学、文化成规模的源头,是我国古代 书院发展变迁的一个重要缩影 , 也是山西难能可贵的文化教 育财富,其文化影响至今不绝。

(责编:张佳颀)